Neulich sass ich im Flieger nach Berlin. Oh toll, so fängt man Texte seit Corona eigentlich ja gar nicht mehr an. Aber ich sass tatsächlich Mitte Dezember im Flieger, aller Quarantäne hüben und drüben zum Trotz und dachte darüber nach, dass ich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung war: Ich hatte trotz Quarantäne in Deutschland und in Israel, trotz Unsicherheit, ob ich in Israel in eines der kurzzeitig für Reiserückkehrer verpflichtend gemachten Corona-Hotels müsste, trotz der Angst davor, auf dem Flug irgendwie Corona zu bekommen, trotzdem ich die Kinder nicht mitnehmen konnte, ja, eine ganze Weile nicht sehen würde, beschlossen, zu meinen Eltern nach Deutschland zu fliegen.

Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Eltern 2020 lediglich zwei Mal gesehen und als mein Vater immer öfter, immer vehementer durchs Telefon wetterte, dass ich gefälligst mit Kind und Kegel nach Deutschland ziehen sollte, verstand ich, es war seine Art mir zu sagen, dass er mich vermisste. Mein Vater wird in diesem Jahr 73. Das ist kein Alter, in dem man denkt, Mensch, ich hab‘ ja noch das ganze Leben vor mir. Das ist ein Alter, in dem mir als Tochter plötzlich klar wird, wow, in sieben Jahren ist mein Vater 80, obwohl er für mich irgendwie gefühlt immer noch 50 ist (und irgendwie immer 50 war, denn wenn man jung ist glaubt man ja alle älteren Leute wären 50). Aber er ist nicht mehr 50. Und meine Mutter ist nun auch schon 63 (für mich gefühlt 30, meine Mutter ist die einzige Ausnahme zur 50-Regel) und nun ja, wir kriegen die Zeit nicht mehr zurück, die wir verloren haben, ohne zusammen zu sein.

„Du solltest ein Buch schreiben“

Und weil man bei solchen Gedanken schnell vom hundertsten ins tausendste kommt, dachte ich darüber nach, was in diesem Corona-Jahr alles verloren gegangen ist. Und weil das so sehr auf der Hand liegt, kamen mir all die älteren Leute in den Sinn, die seit der Pandemie allein und verlassen in Altersheimen sassen. Weil niemand sie besuchen durfte. Weil sie plötzlich noch mehr Angst vor einer Welt haben mussten, aus deren Alltag sie sowieso schon irgendwie heraus gefallen waren. Ich war bisher in Israel nur einmal in einem Altersheim und das war um deutschen Überlebenden aus meinem ersten Buch „Guten Morgen Tel Aviv“ vorzulesen. Ein höchst emotionales und beeindruckendes Erlebnis für mich. Und während ich an all die Geschichten dachte, die die älteren Damen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz damals mit mir geteilt hatten, erinnerte ich mich an eine Idee, die mein Vater neulich mit mir teilte: „Du solltest ein Buch über Gewinner und Verlierer des Lebens schreiben, darüber wie Leute mit grossen Umbrüchen zurecht kommen.“

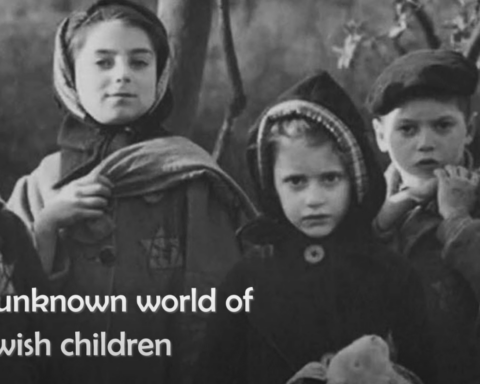

Und auch wenn er dabei an die deutsche Wendezeit dachte, musste ich sofort an die Überlebenden denken. Jene Menschen, die die Hölle erlebt hatten, ihr entkommen waren und danach nochmal ganze Leben lebten. Ganze, echte Leben mit Kindern und Haus und Arbeit und Alltag. Denn manchmal vergass man das. Dass sie nicht „nur“ über- sondern vor allem weiterlebten. In unserer Erinnerungskultur (vor allem der deutschen), denken wir sehr viel an die Verbrechen und an die Opfer (natürlich zu recht), aber wir denken zu wenig an die Menschen, die überlebt haben und welche Leben, wieviel Leben, sie danach noch lebten.

„Niemand hat über ihre Fähigkeiten gesprochen, weiterzuleben“

Vor vielen Jahren habe ich mal den israelischen Traumataforscher Mooli Lahad interviewt, der auch viel mit Shoa-Überlebenden gearbeitet hat, und diese, seine Worte, gingen mir danach nie wieder aus dem Kopf: „Sie haben Familienmitglieder verloren, Freunde, ihr Zuhause, oftmals ihre Sprache. Und trotzdem: Der Grossteil von ihnen hat es geschafft, wie Phönix zurück zum Leben zu kommen. Das wurde jahrelang nicht genügend gewürdigt. Diese Menschen wurden als Opfer bezeichnet, als Zeugen, als Überlebende – aber niemand hat über ihre Fähigkeiten gesprochen, weiterzuleben.“ Wenn Israel seinen Yom HaShoa, den Holocaust-Gedenktag, im Frühjahr feiert, werden von den sechs Überlebenden, die stellvertretend für all diejenigen, die wir verloren haben, die Fackeln anzünden, immer auch ihre Lebensgeschichten erzählt. Nicht nur, wie sie überlebt, sondern vor allem wie sie weitergelebt haben. Welche Berufe sie ausübten und wieviele Kinder und Enkelkinder sie in die Welt setzten.

Nun ist die traurige Wahrheit natürlich die: Es gibt immer weniger Überlebende, die aus ihrem Leben erzählen können. Mit ihrem Alter naht irgendwann leider auch das Sterben und damit gehen ihre Geschichten oftmals für immer verloren. Und mit dem Corona-Virus ist nur noch eine weitere Gefahr für diese älteren Menschen dazugekommen. Aber wir kämpfen hier nicht nur gegen eine Pandemie, sondern auch gegen die Zeit. Deshalb beschloss ich in diesem Moment, hoch über den Wolken, irgendwo zwischen Tel Aviv und Berlin, dass ich 2021 nutzen werde, um ein Buch mit Portraits von Überlebenden zu schreiben. Einen Titel habe ich mir auch gleich überlegt: „So viel (ÜBER) LEBEN“. Und zum Glück habe ich mit Matthias Fuchs, einem tollen Foto-Journalisten und Verleger, einen hervorragenden Partner gefunden, um dieses Projekt gegen alle Pandemie-Widerstände in diesem Jahr umzusetzen.

In diesem Sinne möchte ich mich von Herzen an Sie alle wenden: Falls sie Überlebende mit deutschen, schweizerischen oder österreichischen Wurzeln kennen (am liebsten in Israel), die bereit wären, uns aus ihrem Leben zu erzählen, dann melden Sie sich bitte bei mir: hoeftmann.k@gmail.com

Denn es gibt dafür keine bessere Zeit als jetzt.